近日,电子科学与技术学院陈忠教授/吴挺竹教授团队在微型显示领域取得重要进展,相关成果以“Optimization of P-electrode structures to enhance current spreading uniformity in Micro-LEDs”为题发表于光学领域著名期刊《Optics Letters》上。

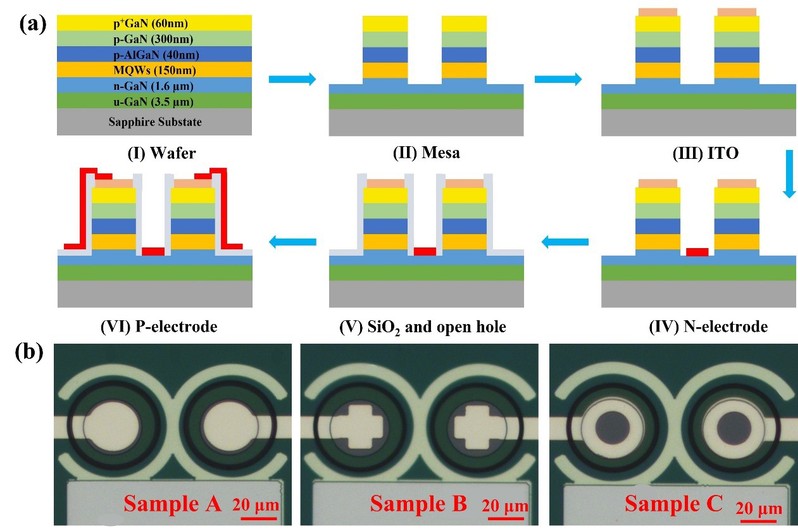

随着显示技术的飞速发展,微型LED因其高亮度、低功耗、长寿命及快速响应等优点,逐渐成为下一代显示技术的核心。然而,在LED小型化的过程中,外量子效率(EQE)波动、波长漂移及能耗增加等问题亟待解决。针对这些挑战,本研究聚焦于P电极结构的优化,以提升绿光微型LED的光电性能。研究团队设计并制造了三种不同P电极形状的并联连接绿光微型LED,分别为圆形(样品A)、十字形(样品B)及环形(样品C)。通过光谱仪测量、COMSOL模拟及热分布分析,全面评估了电极形状对微型LED性能的影响。

图1三种电极形状的微型LED

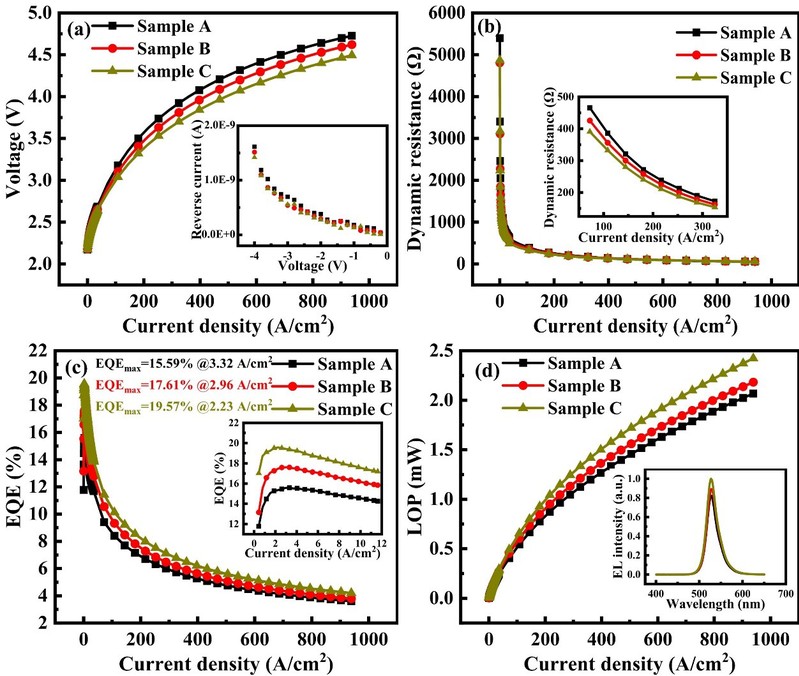

图2三种样品的光电性能测试

结果显示,环形电极(样品C)显著优于其他两种设计,其峰值外量子效率提高了25.53%(相较样品A)及11.13%(相较样品B)。在700 A/cm²电流密度下,样品C的动态电阻最低、工作电压最低(比样品A和样品B分别低0.25 V和0.13 V),并且光输出功率提升了16.76%和10.58%。这些优势归因于环形电极在圆形发光面上分布更加均匀的电流路径及减少的金属遮光效应。此外,环形电极改善了热扩散性能,使芯片表面温度降低,进一步增强了设备的稳定性与可靠性。本研究不仅揭示了P电极形状对微型LED性能的深远影响,还为未来高性能微型LED的设计与优化提供了重要参考。

厦门大学为该文章的第一署名单位,该项研究工作是在陈忠教授与吴挺竹教授共同指导下完成,22级硕士研究生刘涛铭和21级博士研究生刘时彪为论文共同第一作者。研究工作得到了国家自然科学基金、福厦泉国家自主创新示范区合作项目、福建省杰出青年基金和中央高校基本科研业务费等资助。