近日,电子科学与技术学院陈忠教授/吴挺竹教授团队在微型显示领域取得重要进展,相关成果以“Impacts of the area-ratios of V-pits forthe optoelectronic performance of green micro-LEDs”为题发表于材料和固体物理跨学科领域著名期刊《Journal of Alloys and Compounds》上。

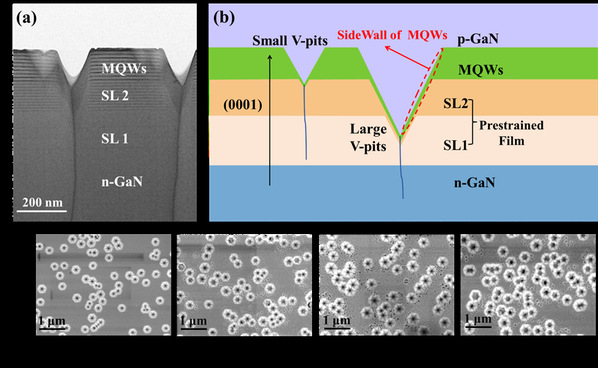

微型发光二极管(Micro-LEDs)是新一代半导体显示器件的重要组成部分。而外延材料的晶体质量和异质结构设计是影响Micro-LEDs性能的关键因素。V坑是具有六个(10-11)晶体侧壁的倒金字塔腔。多量子阱中V坑的侧壁铟含量较低,带隙较大,势垒势较高,有利于空穴注入,并有效地限制了非辐射复合。因此,进一步研究预应变超晶格结构对于调制多量子阱中V坑的形态以及提高绿色Micro-LEDs的性能非常重要。

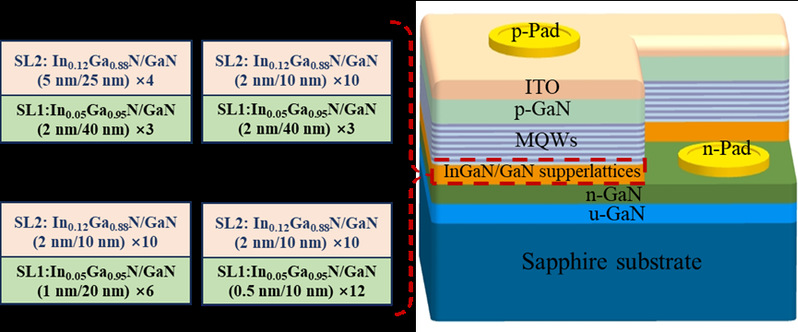

该论文设计并表征了具有不同超晶格结构的绿色InGaN/GaN MQWs外延结构。通过调整铟组分和预应变超晶格层数来调控V坑的面积比。然后,制备了为34×58 μm2氮化镓基绿色Micro-LED器件,并对比了不同结构器件之间的光电性能差异。

图1绿色InGaN/GaN Micro-LED外延结构示意图

图2 (a) v坑的TEM图像截面,(b) v坑的截面形貌示意图,(c)不同样品中v坑的SEM图像

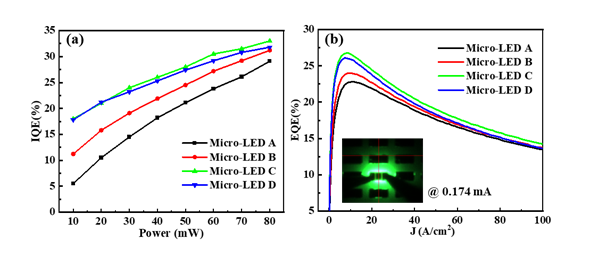

图3 (a) IQE与激励功率的关系,(b) EQE与电流密度的关系

通过对四组Micro-LED样品的光电性能进行比较,发现10周期高铟组分预应变超晶格层与6周期低铟组分预应变超晶格层的外延结构提高了发光效率,样品C在8.86 A/cm2下的EQE峰值达到26.8%。测试结果表明大V坑具有较高的势垒;增加它的密度和直径可以减少局域态和缺陷的数量,从而减轻内应力并产生更好的外延结构均匀性。但是,小尺寸V坑密度过高会导致漏电流增大,降低绿色Micro-LED的发光效率。研究表明,优化超晶格预应变层结构有利于调控不同尺寸的V坑密度,为进一步提升绿色Micro-LED器件的光电性能提供了参考。

厦门大学为该文章的第一署名单位,该项研究工作是在陈忠教授与吴挺竹教授共同指导下完成,23级博士研究生刘苏阳为论文第一作者。研究工作得到了国家自然科学基金、福厦泉国家自主创新示范区合作项目、福建省杰出青年基金和中央高校基本科研业务费等资助。