近日,厦门大学电子科学与技术学院陈忠教授/吴挺竹教授团队和台湾阳明交通大学郭浩中教授团队在可见光通信领域取得重要进展,相关成果以“Enhancing Optoelectronic and Communication Performance of Green μ-LEDs using Pre-strain Layer Structures”为题发表于光学领域权威期刊《Optics Letters》上。

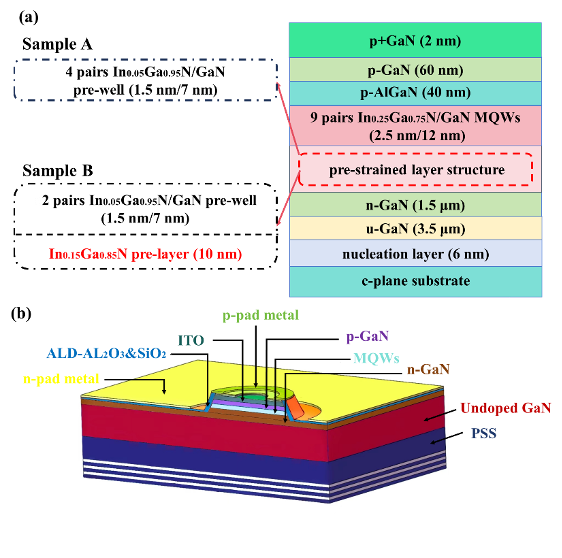

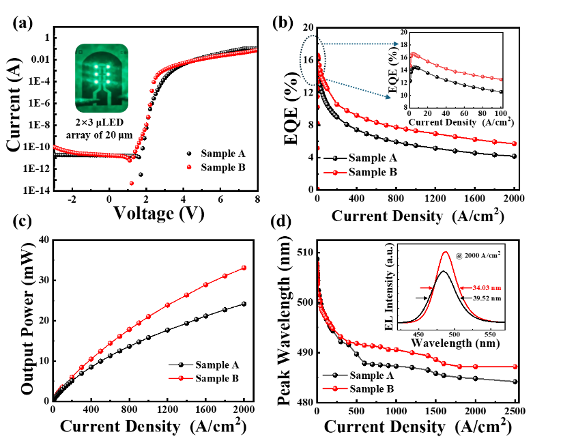

微型发光二极管(Micro-LEDs)凭借其优异的响应速度、低功耗、高通信带宽和高效率等特性,已成为可见光通信(VLC)领域中极具发展前景的光源。然而,绿光氮化镓基Micro-LEDs在实际应用中仍面临关键挑战,即如何实现高质量、低应力的多量子阱结构。针对这一问题,本研究创新性地提出了一种外延结构,该结构包含了1对铟含量为15%的前置层和2对铟含量为5%的前置阱来进行应力调制。基于此外延结构,研究团队成功制备了直径为20 μm的2×3绿光Micro-LEDs器件阵列。本研究的核心目标是通过优化器件外延结构,有效降低晶体内部应力,抑制量子限制斯塔克效应(QCSE),从而显著提升器件的可见光通信性能。以下是本次研究相关数据图展示,其中样品A是仅有前置阱而无前置层的传统外延结构,而样品B是本研究提出的同时具有前置阱和前置层的新型外延结构。

图1 (a) Micro-LEDs外延结构示意图。(b)高速Micro-LEDs结构示意图。

图2 样品A和B的光电性能测试

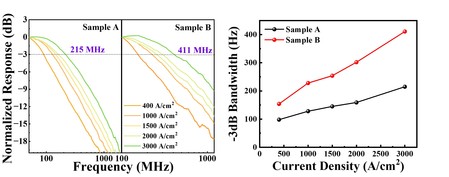

图3 样品A和B的光通信性能测试

实验结果显示前置层的引入提高了该结构底层的横向晶格常数,减轻了晶格失配导致的应变积累,减缓了QCSE现象,提高了晶体质量,产生了更好的光电性能和通信性能。在应力调制下,该绿光Micro-LEDs阵列(样品B)的外量子效率(EQE)可达16.6%,-3 dB调制带宽可达411 MHz,分别比具有传统外延结构的样品A高出14.8%和91.2%。

厦门大学为该文章的第一署名单位,该项研究工作是在厦门大学陈忠教授与吴挺竹教授、台湾阳明交通大学的郭浩中教授的共同指导下完成,22级硕士研究生赵泯皓和21级博士研究生林友钦为论文共同第一作者。研究工作得到了国家自然科学基金面上项目、福建省杰出青年基金、福建省科技计划区域发展项目、中央高校基本科研业务费专项资金和福厦泉自创区化合物半导体协同创新平台项目等资助。

论文链接:https://doi.org/10.1364/OL.548046

(文稿图片:赵泯皓;校核:郭自泉)