近日,厦门大学国家集成电路产教融合创新平台吴挺竹教授团队在国际知名期刊《Optics Letters》发表了题为“Enhancing optoelectronic and modulation performance at low injected current by removing the p-AlGaN electron blocking layer of µ-LEDs”的重要研究成果。该研究针对蓝光微型发光二极管(µ-LED)在可见光通信(VLC)和显示应用中低电流密度运行时的能效瓶颈,通过移除传统的p-AlGaN电子阻挡层(EBL),实现了器件的晶体质量改善和量子束缚史塔克效应(QCSE)抑制,从而在3 A/cm²低注入电流下将调制带宽提升至50.07 MHz,并获得高达34.65%的外量子效率(EQE)。

在显示与可穿戴终端应用中,µ-LED通常在<10 A/cm²甚至<1 A/cm²的低电流密度下工作,以保证能量效率;而在VLC系统中,为满足高速数据传输,则需>1000 A/cm²的高驱动电流,导致功耗激增,限制了其在低功耗无线通信领域的应用。本工作提出了通过去除厚度20 nm的Al₀.₃Ga₀.₇N EBL(样品A)制备对照,得到无EBL的样品B,并系统比较两者在低电流下的光电与调制性能差异。

电学与光电测试结果显示,样品B在3 A/cm²时的调制带宽达50.07 MHz,比含EBL样品A(40.39 MHz)提升23.97%,外量子效率峰值34.65%(0.41 A/cm²)亦高于样品A的33.06%(0.52 A/cm²);光输出功率在3 A/cm²时分别为0.261 mW和0.243 mW,进一步验证了EBL移除带来的效率增益。

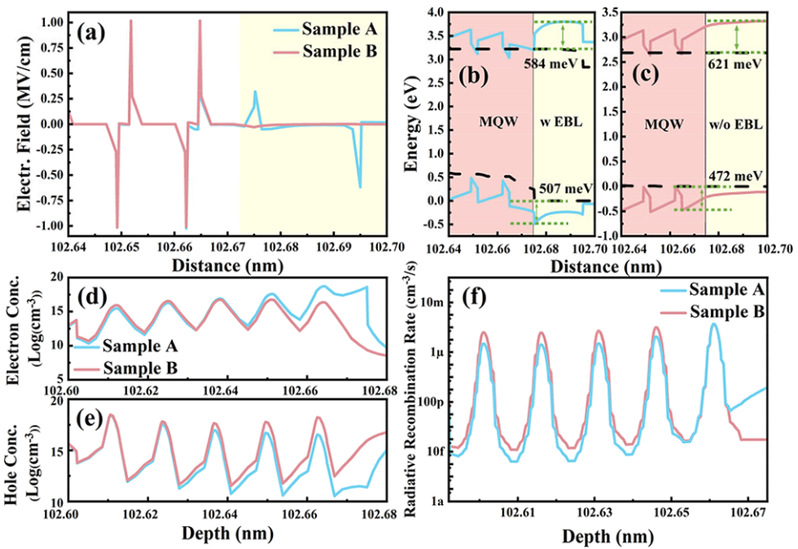

TCAD仿真揭示,EBL移除后,在小的注入电流密度下,样品B在量子阱处形成更高的电子能量势垒(621 meV vs. 584 meV)与更低的空穴势垒,有助于抑制电子泄漏并促进空穴注入;载流子浓度分布和辐射复合率模拟均表明样品B具有更均匀的复合性能。

图 1 (a)电场分布;(b)–(c)能带下移与上移对比;(d)–(e)电子/空穴浓度;(f)辐射复合率。

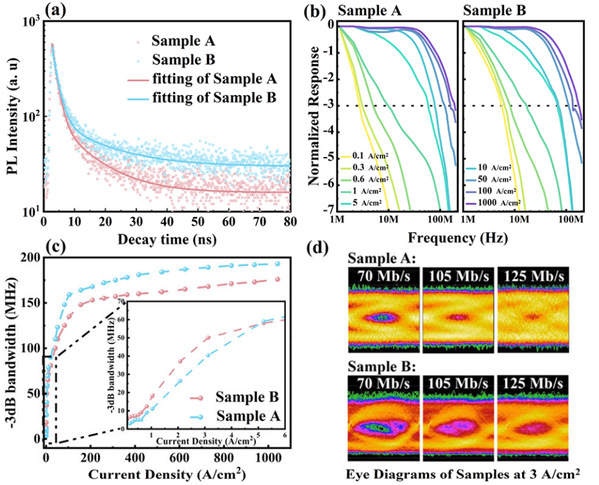

时间分辨PL(TRPL)与频率响应测试表明,去EBL样品B的载流子辐射寿命τ₁由1.85 ns缩短至1.64 ns,表明QCSE明显减弱;在3 A/cm²下眼图测试中,样品B在105 Mb/s下仍保持清晰开阔,而样品A仅能稳定至70 Mb/s,彰显了其在低功耗VLC系统中的应用潜力。

图 2 (a)TRPL双指数拟合;(b)频率响应曲线;(c)带宽电流依赖;(d)眼图对比。

本研究通过移除p-AlGaN电子阻挡层,有效提升了蓝光µ-LED在低注入电流下的晶体质量、外量子效率与调制带宽,为低功耗物联网与可穿戴设备的高速VLC芯片阵列设计提供了新思路。后续可结合高带宽外延结构,进一步扩展其在短距离无线通信与超高清显示等领域的应用前景。

厦门大学为该文章的第一署名单位,该项研究工作是在吴挺竹教授指导下完成,论文作者分别为2024级博士研究生戴御荣和2021级在职博士研究生林宗民。研究工作得到了国家自然科学基金、福建省自然科学基金、福建省科技项目、中央高校基本科研业务费等资助。