近日,厦门大学国家集成电路产教融合创新平台吴挺竹教授团队在国际知名期刊《Advanced Photonics Nexus》发表题为“Artificial-intelligence-aided fabrication of high-performance full-color displays”的综述文章,系统总结了人工智能(AI)在全彩显示技术中的应用进展,为未来显示技术的智能化发展提供了新思路。

全彩显示技术作为信息时代的核心技术之一,广泛应用于超高清显示、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等领域。近年来,随着对更高分辨率、更广色域和更低功耗需求的增加,传统显示技术面临诸多挑战。人工智能技术的引入为解决这些问题带来了新的机遇。该综述文章聚焦于AI在全彩显示技术中的四个关键应用领域:外延结构设计、缺陷检测与修复、钙钛矿合成以及动态调光技术。

在外延结构设计方面,AI驱动的模型能够精准预测和优化全彩显示LED的关键参数,如量子阱宽度、势垒层材料和厚度等。例如,2016年Rouet等人通过主动机器学习策略优化了GaN基LED的电致发光效率,显著延缓了效率骤降现象。2023年,Jiang等人利用卷积神经网络(CNN)对GaN基LED结构进行预测,成功筛选出超过2万个高效LED设计,极大地加速了研发周期。

在缺陷检测与修复方面,AI技术显著提高了检测精度和修复效率。传统的人工检测方法不仅效率低下,还容易因主观因素导致误判。而基于机器视觉和深度学习的AI系统能够快速识别显示面板中的微小缺陷,并自动制定修复策略。例如,2023年Lee等人开发的人工智能辅助自动光学检测系统,能够精准检测OLED面板制造过程中的污渍,并通过实时调整工艺参数,确保面板亮度均匀性。

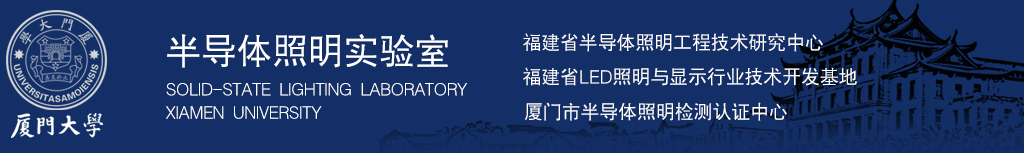

图 1:二维银/铋碘化物钙钛矿的筛选框架和预测合成可行性的描述符

在钙钛矿合成领域,AI优化了钙钛矿量子点的合成过程,显著提高了材料质量和发光效率。2023年,Wu等人提出了一种基于机器学习的框架,成功预测并合成了344种二维银/铋钙钛矿材料,实验验证了其中8种材料的高合成可行性。此外,2024年Zhao等人利用特征掩模技术和残差网络模型,精准控制钙钛矿量子点的尺寸、形状和成分,实现了高达21.78%的光电转换效率。

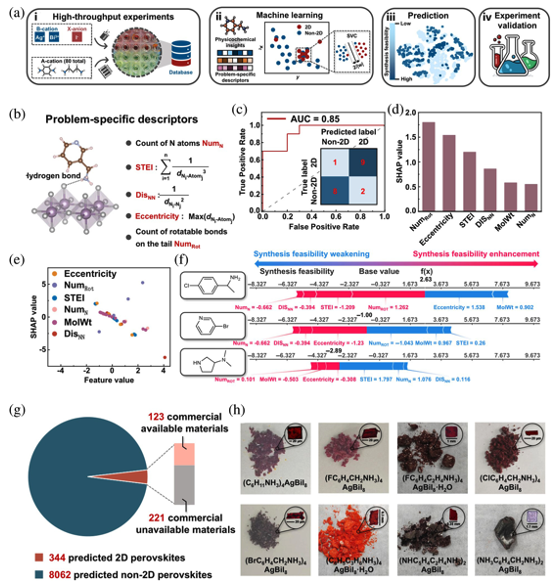

图 2:局部调光流程、LDNN架构及测试结果

在动态调光技术方面,AI引入了自适应调光策略,通过分析图像内容动态调整背光亮度,优化显示性能并降低功耗。2019年,Song等人提出的基于深度学习的像素补偿算法,显著提升了量子点背光LCD的对比度和色彩准确性。2024年,Liu等人开发的深度学习驱动的像素补偿方法,进一步优化了LCD-LED系统的显示质量和能效。

该综述文章指出,AI技术在全彩显示技术中的应用不仅提升了显示性能和生产效率,还为未来的智能化显示系统奠定了基础。然而,AI技术的广泛应用也面临一些挑战,如计算资源需求高、系统效率和可扩展性问题等。尽管如此,随着技术的不断进步,AI有望在未来推动显示技术向更高效率、更优体验和更环保的方向发展。

厦门大学为该文章的第一署名单位,该项研究工作是在吴挺竹教授指导下完成,论文作者分别为2023级硕士研究生刘雨轩和2021级在职博士研究生赖昭序。研究工作得到了国家自然科学基金(62274138)、福建省自然科学基金(2023J06012)等支持。