近日,厦门大学国家集成电路产教融合创新平台吴挺竹教授团队在国际知名期刊《Journal of Alloys and Compounds》发表了题为“Impact of sidewall treatment on modulation bandwidth and optoelectronic performance of μ-LEDs”的重要研究成果,针对 μ-LED 在高速通信应用中的带宽限制难题,通过四甲基氢氧化铵(TMAH)侧壁处理技术实现调制带宽显著提升,并借助 TCAD 仿真揭示核心物理机制,为高速可见光通信(VLC)器件研发提供关键支撑。

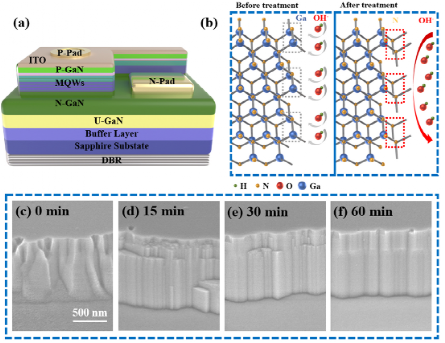

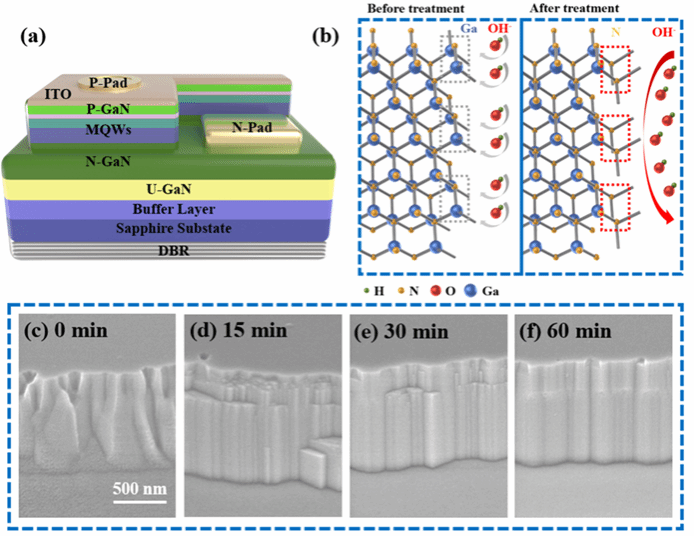

调制带宽是衡量 μ-LED 用于 VLC 系统的核心指标,而侧壁缺陷导致的漏电流增大,是制约带宽提升的关键瓶颈。如图1所示,团队通过调控 TMAH 侧壁处理时长(0、15、30、60分钟),实现带宽的持续优化:在 1500 A/cm2 高电流密度下,未处理样品带宽仅173.26 MHz,经 60 分钟 TMAH 处理后,带宽提升至 217.57 MHz,增幅达23.84%。这一突破源于 TMAH 处理的双重作用:一方面,其 “自终止化学反应” 可选择性去除电感耦合等离子体(ICP)刻蚀引入的侧壁损伤层——OH⁻离子与表面 Ga 原子反应生成可溶性GaOₓ,暴露的N原子因负电悬挂键排斥后续 OH⁻,避免过度刻蚀,显著减少非辐射复合中心;另一方面,处理后反向漏电流从2.05×10⁻⁶ A/cm2降至1.52×10⁻⁶ A/cm2,说明注入量子阱的电流密度可能提升。

图 1:(a)μ-LED结构示意图,(b)TMAH蚀刻原理示意图,(c-f)侧壁表面的扫描电子显微镜(SEM)图像

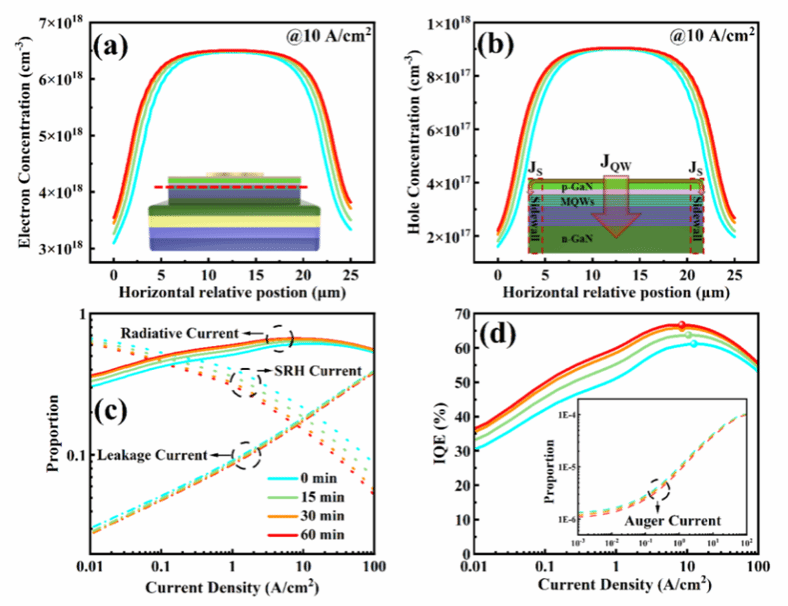

为明确带宽提升的物理本质,团队基于TCAD软件构建侧壁缺陷模型,量化分析不同处理时长下的载流子行为与电流分配规律,仿真结果与实验数据高度吻合:如图2模拟显示,60分钟处理后量子阱区域电子浓度提升,空穴浓度同步增加,这是因为侧壁缺陷减少降低了表面漏电流,使更多电流注入量子阱,为高频响应提供载流子基础。

图 2:(a)p区附近第一个量子阱中的模拟电子浓度,(b)p区附近第一个量子阱中的模拟空穴浓度,(c)辐射电流、SRH 复合电流与泄漏电流的占比,(d)俄歇电流及样品的内量子效率-电流密度(IQE-J)曲线

此外,团队通过ABC+f (n)模型拟合,发现TMAH处理使 SRH非辐射复合系数(A)从1.56×10⁹ s⁻¹降至1.27×10⁹ s⁻¹,漏电流系数(D)从3.48×10⁻42cm⁹/s 降至2.06×10⁻42 cm⁹/s,从数值层面验证了缺陷抑制对器件高频性能的优化效果。

该研究通过实验与仿真结合,明确了TMAH 侧壁处理时长与μ-LED带宽的关系,为高速VLC系统用μ-LED的性能提升提供清晰路径。

厦门大学为该文章的第一署名单位,该项研究工作是在吴挺竹教授指导下完成,论文作者分别为2024级博士研究生戴御荣和2022级硕士研究生江晟权。研究工作得到了国家自然科学基金、福建省自然科学基金、福建省科技项目、中央高校基本科研业务费等资助。